娱乐圈黑料大曝光吃瓜不停歇

当"吃瓜"成为日常:我们到底在围观什么?

早上挤地铁刷到某明星离婚的"爆"字热搜,午休时同事神秘兮兮分享某企业高管的桃色录音,睡前又看到业主群里疯传隔壁小区夫妻互撕的监控视频...这些场景是不是特别熟悉?

(娱乐圈黑料大曝光吃瓜不停歇)

一、"吃瓜"的七十二变

现在的"黑料"早就不限于明星绯闻了,就像我家楼下水果摊的王婶说的:"现在连居委会选举都能吃出满汉全席的味儿"。观察到的几种典型"瓜田":

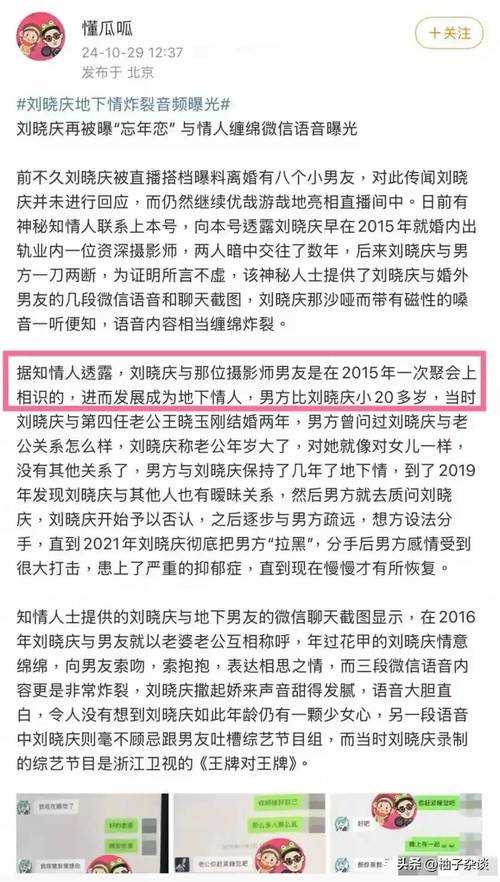

- 娱乐圈连续剧:某顶流被拍到夜会三人的视频刚辟谣,第二天就流出酒店监控

- 商业圈悬疑片:上市公司财报"美颜"过度,内部邮件突然全网飞

- 邻里间情景喜剧:垃圾分类引发的骂战,能衍生出三代人的恩怨史

| 2018年 | 明星出轨 | 照片+聊天记录 |

| 2023年 | 学术造假 | 实验数据+评审录音 |

| 2025年 | AI换脸诈骗 | 深度伪造视频+区块链存证 |

二、显微镜下的狂欢心理

有次在奶茶店听见两个高中生讨论:"这个月没大瓜,班群都不活跃了"。突然意识到,我们早把"吃瓜"当成了社交货币。心理学教授李敏在《数字时代群体行为》中提到,这种围观满足了三重需求:

- 安全需求:"还好不是我"的庆幸感

- 社交需求:掌握谈资避免落伍

- 猎奇需求:突破日常的刺激体验

但就像我那个做舆情分析的朋友说的:"当你在阳台看风景时,可能也成了别人相机里的风景。"某次小区业主,有人把调解过程直播到短视频平台,第二天发现自己的愤怒表情成了表情包。

三、信息海鲜市场的生存法则

在这些真伪难辨的"黑料大排档"里,我慢慢总结出几条保命经验:

1. 警惕"全自动瓜田"

某科技公司高管告诉我,现在有AI工具能自动生成带时间线的爆料长图,连所谓的"原始录音"都能合成。他们内部测试时,用虚构事件生成的物料能让80%的受访者信以为真。

2. 注意"瓜肉"保质期

记得某次反转事件的时间轴:

- 周一:爆某作家抄袭

- 周三:反诉爆料者诽谤

- 周五:双方被扒出是商业合作

- 周日:平台显示该话题已归档

现在看到猛料,我会习惯性等72小时,就像网购看追评。

3. 小心"吃瓜"变"种瓜"

去年某高校教授和我聊到,他学生因为在微博评论"这女的看着就不正经",被告上法庭。法官当庭演示了如何通过转发链追溯侵权责任。

深夜刷到劲爆消息时,我总想起楼下便利店张叔的话:"瓜子嗑多了上火,茶水喝多了失眠。"或许我们都需要在信息暴饮暴食后,学会给自己泡杯安神的茶。

发表评论