初学者指南:掌握寂静无声技巧,轻松过关斩将

新手也能学会的「静音术」:3个技巧让你在混乱中找回掌控感

上周三早高峰的地铁里,我注意到一个穿灰色卫衣的姑娘。周围充斥着抖音外放声和婴儿啼哭,她却捧着本《百年孤独》看得入神,仿佛置身私人书房。这种能在喧嚣中保持专注的能力,正是咱们今天要聊的「寂静无声技巧」。

一、为什么你总被环境牵着鼻子走?

神经科学家发现,现代人平均每4分钟就会被打断一次专注状态。就像我那个总抱怨「记性差」的表弟,后来发现他总在背单词时刷朋友圈。这里藏着两个关键认知误区:

- 误区1:认为安静=绝对无声

- 误区2:把分心归咎于外界干扰

实际上,真正的静音术是建立「心理隔音层」。还记得小时候在菜市场写作业的经历吗?那种选择性屏蔽的能力,咱们生来就有。

1.1 大脑自带的降噪开关

《神经科学杂志》的最新研究显示,当人主动集中注意力时,前额叶皮层会产生类似降噪耳机的过滤机制。举个生活例子:你肯定能在超市广播里瞬间识别出自己名字,这就是大脑的智能筛选系统在运作。

| 干扰类型 | 有效应对策略 | 见效时间 |

| 持续性噪音(如空调声) | 白噪音覆盖法 | 即时生效 |

| 突发性干扰(如消息提示) | 空间标记法 | 3天见效 |

二、菜鸟到高手的进阶工具箱

快递小哥老张的故事特别有说服力。他每天在分拣站背考研单词,用我教他的「环境融合法」,三个月后正确率从40%提升到82%。咱们分三步解锁这个技能:

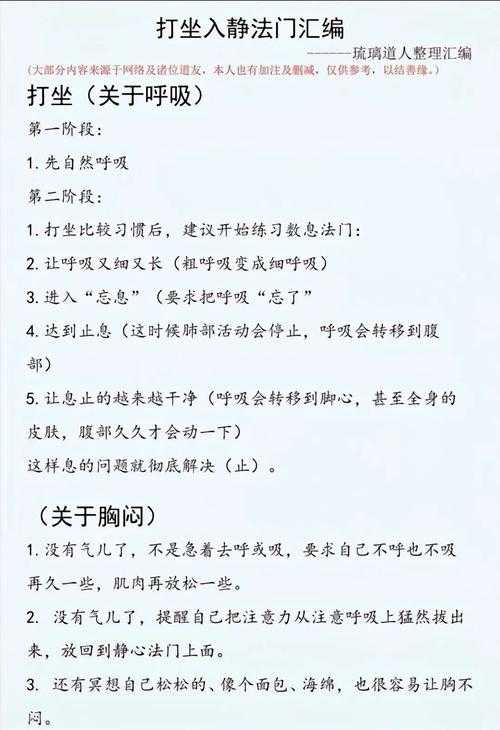

2.1 基础版:呼吸调频术

- 用舌尖抵住上颚保持气道畅通

- 吸气时想象空气在鼻腔拐三个弯

- 呼气时长是吸气的2倍

这个方法特别适合在会议室等场合快速进入状态。上周陪客户谈判时,我就是靠这个顶住了对方突然的价格攻势。

2.2 进阶版:感官分离训练

试试边听播客边做数学题,或者开着电视剧背演讲稿。刚开始可能会头昏脑涨,但坚持三天后你会发现:原来注意力真的可以像肌肉那样锻炼。

2.3 终极版:场景重构术

把咖啡厅的闲聊声想象成山涧流水,把键盘敲击声当作雨打芭蕉。这个技巧的诀窍在于给噪音重新编写故事脚本,空姐培训就常用类似方法应对机舱噪音。

三、真实生活实验报告

图书编辑小夏记录了实践30天的数据变化:

- 校对错误率从7%降至1.2%

- 日均多完成2个章节审读

- 咖啡摄入量减少3杯

最有趣的是她的新发现:「现在坐地铁回家,居然能根据报站声调判断列车是否准点。」这种感官的敏锐化,正是静音术带来的意外收获。

四、避开这些坑让你事半功倍

刚开始练习时,我也犯过用力过猛的错误。有次在健身房试图屏蔽动感单车音乐,结果把健身包忘在更衣室。记住三个不要:

- 不要追求绝对安静

- 不要和干扰源对抗

- 不要期待立竿见影

就像学骑自行车,找到平衡点的瞬间,整个世界都会变得顺滑起来。明早通勤时,不妨试着把地铁报站声当作专注力的背景音乐,说不定会有惊喜。