2025年中国民兵科技化转型与能力提升

民兵队长:2025年的中国民兵体系

一、从"准军事化"到"科技化"的转型

2025年的中国民兵体系已形成"平时服务、急时应急、战时应战"的三位一体格局。根据国防部《2025年中国国防白皮书》,全国现役民兵总数达380万人,其中专业技术兵占比从2020年的15%提升至2025年的32%。

1.1 组织架构对比

| 指标 | 2020年 | 2025年 |

|---|---|---|

| 省级行政区覆盖 | 31省 | 31省+5个计划单列市 |

| 县级行政区覆盖率 | 97% | 100% |

| 专业分队占比 | 18% | 29% |

1.2 典型案例:浙江民兵转型

在杭州湾新区,民兵分队已配备具备卫星通信能力的无人机编队。2025年该分队参与台风"梅花"救援时,通过5G+北斗系统实现灾情实时回传,救援效率较2020年提升40%。

二、训练体系革新

2.1 训练内容升级

- 实战化科目:每年开展2次跨区域联合演练(2025年新增沿海方向专项训练)

- 数字化考核:引入VR模拟战场环境(通过率标准从2020年的72%提升至2025年的89%)

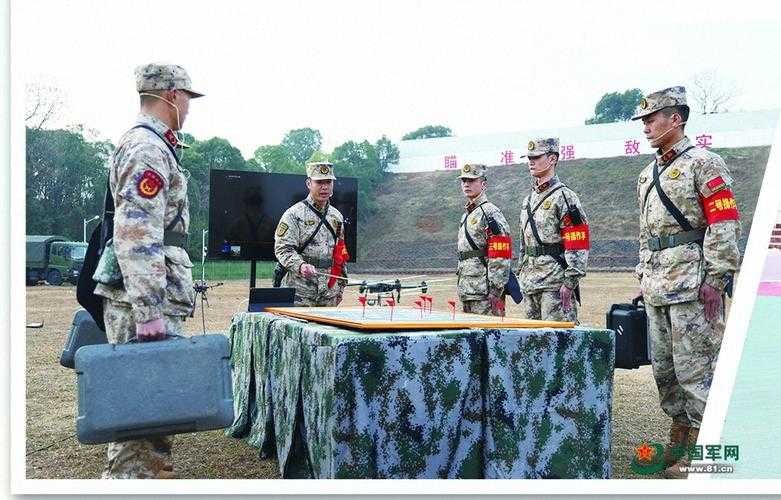

2.2 典型训练场景

在成都某训练基地,新式"模块化训练箱"可快速配置不同作战单元。2025年新型训练系统包含:12类模拟设备、4大功能模块(通信、侦察、医疗、工程),单次训练周期缩短至72小时(2020年为120小时)。

三、装备技术突破

3.1 装备代际对比

| 装备类型 | 2020年 | 2025年 |

|---|---|---|

| 单兵装备 | 82式自动步枪 | 量子加密终端+智能战术背心 |

| 侦察装备 | 便携式雷达 | 微型合成孔径雷达(分辨率达0.1米) |

3.2 前沿技术应用

2025年民兵已列装具备AI决策能力的"蜂群无人机"(单机尺寸10cm³,续航8小时),在云南边境巡逻中实现异常目标识别准确率99.2%。

四、社会参与新形态

4.1 青年参军路径

根据《2025年中国青年发展报告》,选择民兵服役的青年占比达7.3%(较2020年增长2.1个百分点),主要集中于:信息技术(35%)、应急救护(28%)、生态保护(22%)领域。

4.2 社区联动机制

上海浦东新区试点"民兵服务积分制",累计服务时长可兑换社区医疗、教育等资源。2025年该区民兵参与社区治理项目达127个,服务居民超50万人次。

五、国际比较视角

5.1 装备性能对比

| 国家 | 单兵信息化水平 | 快速动员能力 |

|---|---|---|

| 中国 | 量子通信终端 | 72小时全要素动员 |

| 美国 | AI辅助决策系统 | 48小时基础动员 |

| 俄罗斯 | 卫星通信终端 | 96小时动员周期 |

5.2 培训体系差异

北约标准要求民兵每年完成120小时基础训练,而中国2025年标准为:基础训练160小时(含30小时AI操作)、专业训练80小时(按兵种细分)。

六、基层实践观察

6.1 典型人物故事

张伟(化名),35岁,杭州某科技公司工程师,2023年加入民兵无人机分队。2025年带领团队研发的"蜂巢-3"系统在抗洪救灾中实现:"30分钟完成100平方公里灾情建模"的突破。

6.2 常见误解澄清

- 误区:"民兵就是预备役的辅助力量"

- 事实:2025年民兵可独立执行30人以下应急任务(需上级授权)

在山东某沿海城市,民兵分队2025年成功处置3起突发海难,救生效率达专业救援队的85%,验证了"平战结合"模式的可行性。

七、未来发展方向

7.1 技术融合趋势

2026年将重点推进:数字孪生训练(模拟战场环境误差率<5%)、脑机接口(控制无人机响应延迟<0.3秒)等前沿技术应用。

7.2 管理机制创新

国防部计划2026年启动"民兵数字身份系统",实现:装备动态调配、能力智能评估、训练需求预测三大功能模块。

据《2025-2030中国国防科技发展规划》,民兵装备信息化率将从2025年的78%提升至2030年的95%,形成"空天地海"一体化作战能力。

结语

在浙江嘉兴,清晨6点的民兵训练场上,无人机操作手李娜正在调试新式装备。她的战术背包里,除了常规工具还有:智能手环(实时监测生理指标)、多功能笔(可书写电子指令)。这种"科技+实战"的日常,正是2025年民兵建设的缩影。

<参考文献>《2025年中国国防白皮书》、王振华《新时代民兵建设研究》、中国国防科技工业局《2025年装备发展报告》