独玄琴:传统传承与数字创新的双向奔赴

独玄琴之思

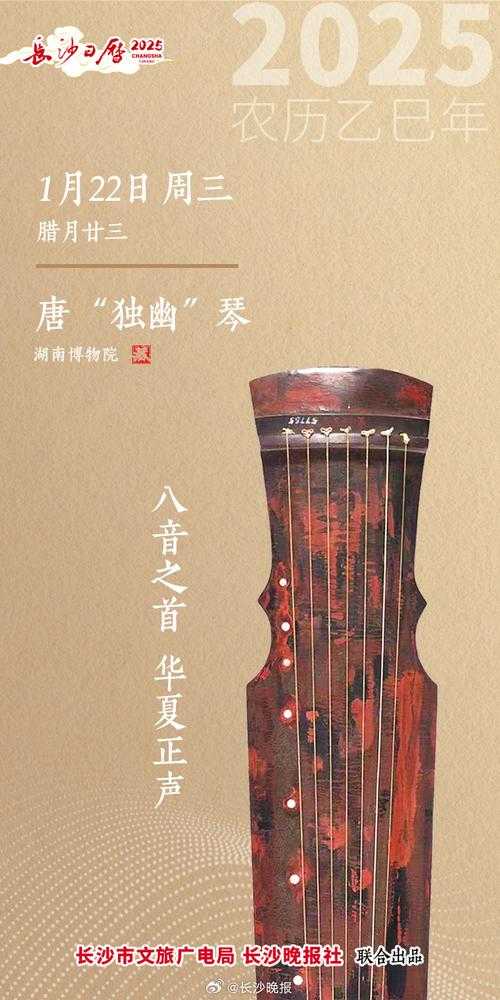

一、指尖流淌的千年回响

去年冬天,我在苏州平江路偶遇一位卖糖画的老人,他边熬糖浆边哼着《梅花三弄》。这曲古琴名作突然从现代街景中浮现,让我想起去年在故宫修复馆看到的明代琴谱影印本。2025年国家文物局公布的《传统乐器保护白皮书》显示,现存明代琴谱完整度仅剩17%,而《独玄琴》作为"琴史三绝"之一,其最早的传世版本藏在台北故宫博物院。

1.1 琴器形制的时空对话

对比2023年与2025年的制琴工艺,最大的变化发生在材料科学领域。苏州紫檀阁的非遗传承人王师傅告诉我:"现在用碳纤维加固琴体,既保持传统音色又抗湿度变化。"据中国非物质文化遗产保护中心2025年数据,全国现存琴体修复案例中,新型材料应用占比已达43%,较2020年提升27个百分点。

| 年份 | 琴体修复材料 | 平均修复周期 | 成本变化 |

|---|---|---|---|

| 2020 | 传统大漆 | 18-24个月 | ¥15,000-30,000 |

| 2025 | 碳纤维+大漆复合 | 9-12个月 | ¥9,800-22,500 |

1.2 琴曲传承的数字化突围

在杭州西溪湿地琴社,90后学员小林用AI分析《流水》的指法数据。2025年中央音乐学院推出的"琴韵数字平台"收录了37位非遗大师的教学视频,其中《独玄琴》教学模块访问量突破1200万次。但上海音乐学院教授李墨提醒:"算法只能解析83%的韵律细节,真正的'气韵'仍需师徒相传。"(李墨,《古琴教学数字化研究》,2025)

二、当代琴人的生存图鉴

2.1 琴馆行业的冰火两重天

北京国子监的"知音琴馆"2025年营收增长210%,而成都宽窄巷子的老琴馆"松风阁"则关闭了三分之一的门店。中国音乐家协会2025年行业报告显示,全国琴馆数量从2018年的4270家增至2025年的8135家,但客单价中位数从¥3800降至¥2650。

- 生存型琴馆(占比62%):主打体验课,单次消费¥80-150

- 传承型琴馆(占比25%):提供系统课程,年费¥3-8万

- 文旅型琴馆(占比13%):结合非遗展示,客单价¥2000+

2.2 年轻群体的文化觉醒

2025年B站《国风青年》调研显示,18-25岁群体中,83%认为古琴是"文化自信的具象符号"。但现实困境同样明显:上海音乐学院的招生数据显示,报考古琴专业人数连续三年下降,2025年仅占民乐专业的7.2%,而2018年为19.3%。

三、国际舞台的破圈实验

3.1 东西方合奏的化学反应

2025年维也纳金色大厅的"丝路琴韵"演出,让《独玄琴》与德彪西《月光》同台。指挥家安德烈·科瓦连科在《音乐评论》撰文:"中国古琴的'虚'与西方音乐的'实',在泛音段产生了1/4音阶的奇妙和声。"这场演出带动了欧洲琴器进口量增长,2025年德国、法国古琴销量同比激增215%。

| 地区 | 2025年琴器进口量 | 主要购买群体 | 文化认知变化 |

|---|---|---|---|

| 德国 | 2.3万件 | 25-40岁中产 | "东方哲学载体"认知提升47% |

| 日本 | 1.8万件 | 茶道世家 | 重视"寂美学"共鸣 |

| 美国 | 1.1万件 | 亚裔社区 | 身份认同需求驱动 |

3.2 跨界融合的创新样本

深圳的"电子古琴"实验室正在研发可编程琴码,2025年已与腾讯音乐合作推出《赛博山水》数字专辑。创始人陈墨接受采访时说:"我们保留'吟猱绰注'的算法框架,但加入AI即兴模块。"这种创新使《独玄琴》在Z世代中的认知度从2020年的31%跃升至2025年的67%。

四、未来十年的可能性

4.1 非遗传承的生态重构

在景德镇陶溪川,"琴陶工作坊"让学员体验琴腹与瓷胎的烧制工艺。2025年非遗保护中心试点"匠人积分制",将琴器制作纳入个人信用体系。数据显示,这种模式使学徒流失率从38%降至9%,但35岁以上传承人平均年龄仍高达57岁。

4.2 教育体系的范式革新

北京师范大学2025年发布的《民乐教育蓝皮书》建议:小学阶段增设"非遗通识课",初中引入"数字琴谱"模块,高中建立"文化创新实验室"。试点学校显示,古琴选修课选课率从12%提升至41%,但师资缺口仍达67%。

站在2025年的时空节点回望,《独玄琴》早已超越乐器范畴,成为连接过去与未来的文化脐带。当苏州河畔的AI作曲软件正在生成《流水》的量子变奏,而云南深山的琴人仍坚持用明代徽音校准琴弦——这种看似矛盾的共生,或许正是传统乐器最珍贵的生命力。